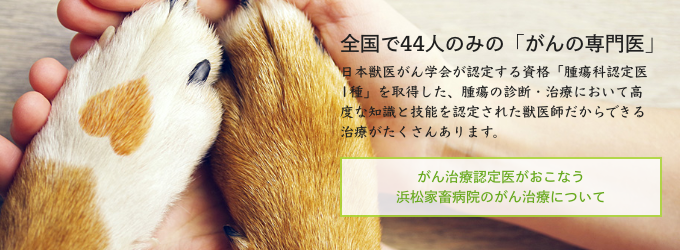

犬の肥満細胞腫とは

体表に発症する悪性腫瘍の中で最も多い腫瘍です。

この腫瘍は悪性度に幅があり、5年生存率はグレード1なら8割を超えるのに、グレードⅢの場合わずか6%しかありません。

症例紹介

ピットブル 去勢オス 9歳

4ヶ月前に気づいた左腰の腫瘍を、「肥満細胞腫」と診断されて切除手術を行ったが再発してきた。

とのことで、かかりつけ病院からのご紹介で来院されました。

肥満細胞腫の検査所見

体重32kg 体温38.0℃ 心拍数120回/分 呼吸数30回/分

一般状態 :良好

一般身体検査 :左大腿から背側にかけて3×3.5㎝の腫瘤。皮膚・底部と固着、境界不明瞭。

画像検査:特記すべき異常所見なし

血液検査:特記すべき異常所見なし

細胞診 :顆粒を含む低~中程度異型の肥満細胞

仮診断 :肥満細胞腫の再発

肥満細胞腫の外科治療

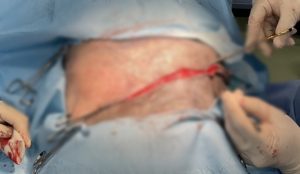

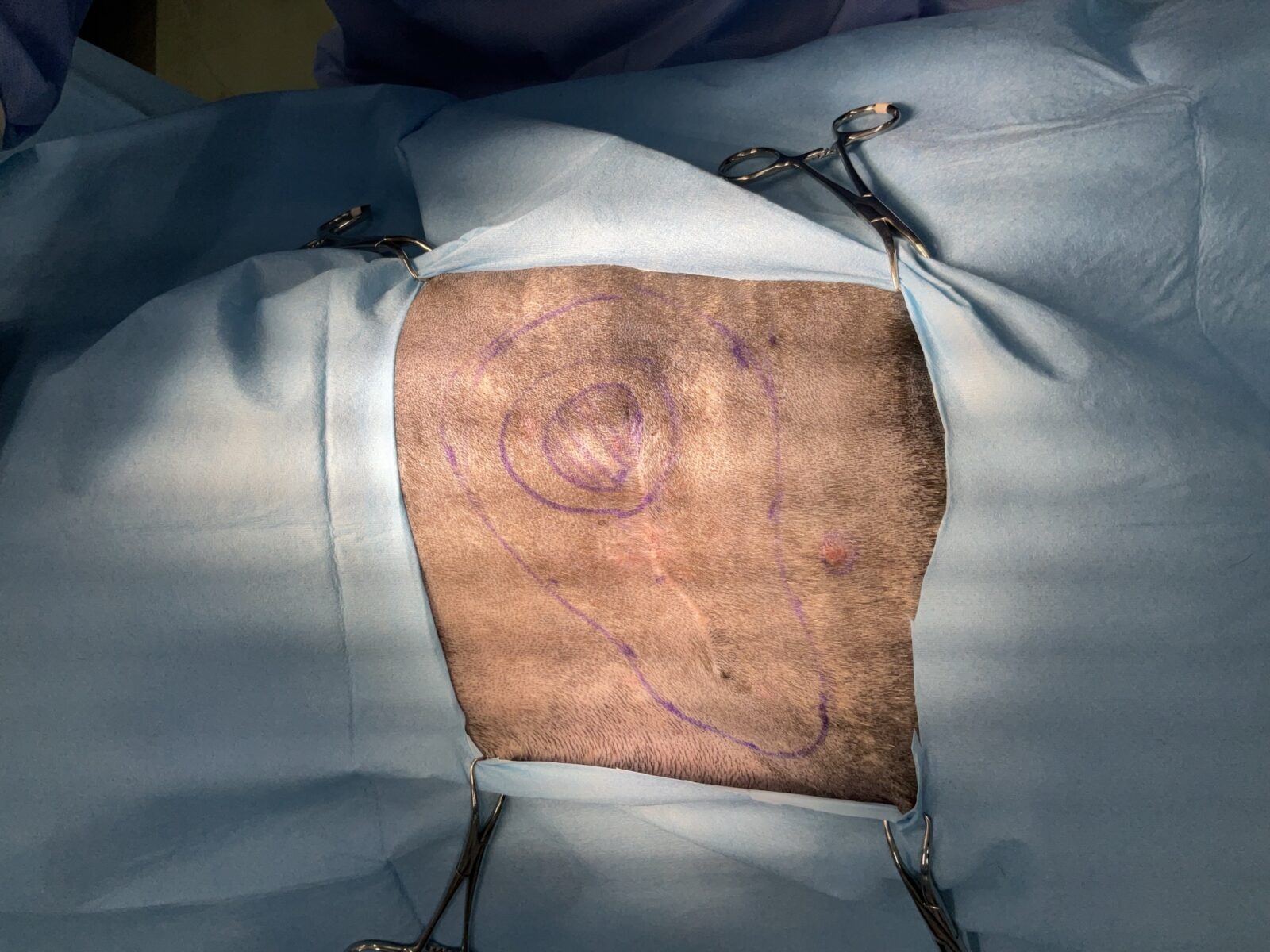

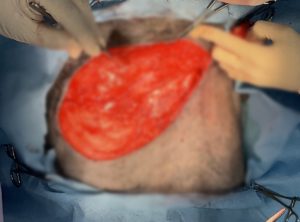

第2病日 「腫瘍拡大切除術」を実施しました。

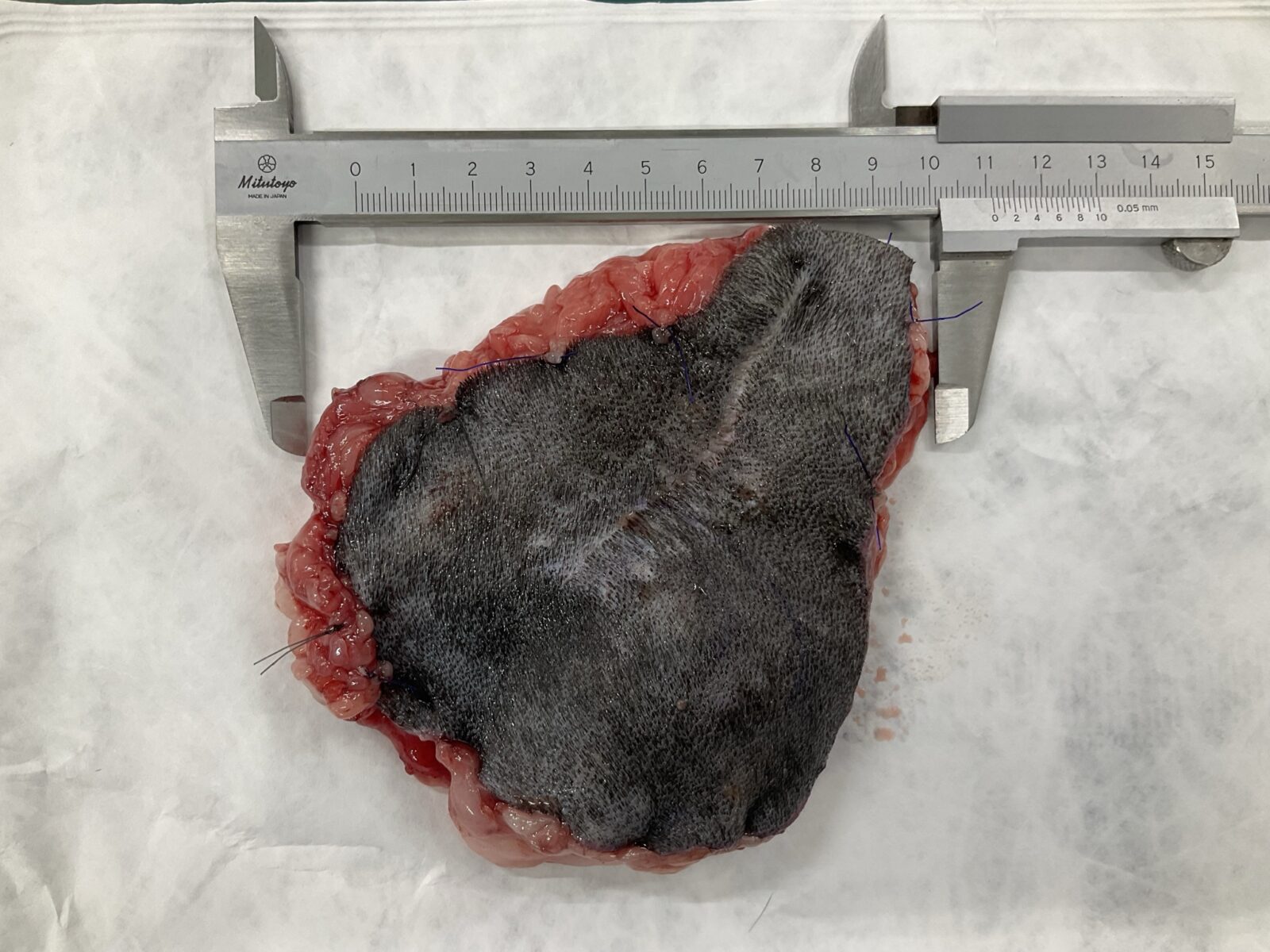

腫瘍辺縁から3cmのマージンをとり、底部筋膜を含めて切除を行いました。

この際、前回の手術創も含めて切除します。

周囲の小腫瘤も転移巣の可能性を考えて生検しましたが、こちらは転移ではありませんでした。

麻酔に問題はなく、覚醒も良好でした。

手術中画像ですので、苦手な方はご遠慮ください。 画像をクリックすると大きな画像が開きます。

術後病理診断は「肥満細胞腫 PatnaikグレードⅢ マージンクリア」

悪性度の強い腫瘍であることが判明したため、術後補助療法として3ヶ月の化学療法を実施しました。

肥満細胞腫のまとめ

肥満細胞腫は局所浸潤性が高い悪性腫瘍であり、高悪性度であれば広いマージンを確保した拡大切除が推奨されています。

本症例では当初、低〜中悪性度を予測していたのですが、病理診断は高悪性度でした。

肥満細胞腫のグレーディングシステムは新旧2種類があり、今回は旧来の3段階評価(Patnaik分類)を採用しました。

その理由のひとつは、変性が強く核分裂指数の評価が可能な領域が少ないため、kiupel新分類の信頼性が低下したためでした。

大きめの切除組織は術後の組織温存をより繊細に行う必要も感じられました。

活動性の高い大型犬では筋肉量も多く皮膚に強いテンションがかかるため、拡大切除術の後は創の管理が困難となります。

本症例でも、かかりつけ病院での初回手術も相当苦労されたことと推察します。

これを踏まえて再手術はシンプルな縫合と2期融合(肉芽が盛り上がってくるのを待つ治療)を採用しました。

この「ゆっくり治す」方針を手術前からお話していたため、オーナーもご協力いただけました。

高悪性度の肥満細胞腫は局所再発率・遠隔転移性ともに高く、化学療法などの補助治療が重要となります。

本症例は3ヶ月間の化学療法により、現在は再発もなく過ごすことができています。

治療後の様子。傷も目立たなくなりました。

治療後の様子。傷も目立たなくなりました。ご家族の感想

切除した箇所が大きく、傷が塞がるか心配でしたが、休診日も対応していただき、無事にふさがり安心しました。

今後も元気に長生きしてもらえたらと思います。サポートありがとうございました。

肥満細胞腫の治療など、犬猫の病気の治療をどうすれば良いか分からない場合は、いつでもご相談ください。

あれ??何か腫れてない?

そういえば最近体重が減っているかも・・・・

触ると嫌がるようになった???

等々、何か異変を感じた場合は、当院までご相談下さい!!!

ご心配なことがある方は、ここをクリック

かかりつけ病院をお探しの方、近郊であれば下記リンクをご覧いただき、

問診フォームからお問合せ、ご予約をお願いいたします。

LINE@からお気軽に相談も受け付けています。

すでに他の病院にかかられている方でも、どのように治療を進めていけば良いかのアドバイスやセカンドオピニオンなど、お役に立てるかもしれません。

トータルペットケアセンターグループでは、一緒に働いてくれる仲間を募集しています!

詳しくはこちら ☞ クリックしてね 😀

WEB予約

WEB予約 LINE相談

LINE相談